Palabras de presentación del escritor Fernando Ampuero con motivo de la publicación del libro Contra dicciones (Editorial Planeta, 2024), de Luis Jochamowitz.

Por Fernando Ampuero

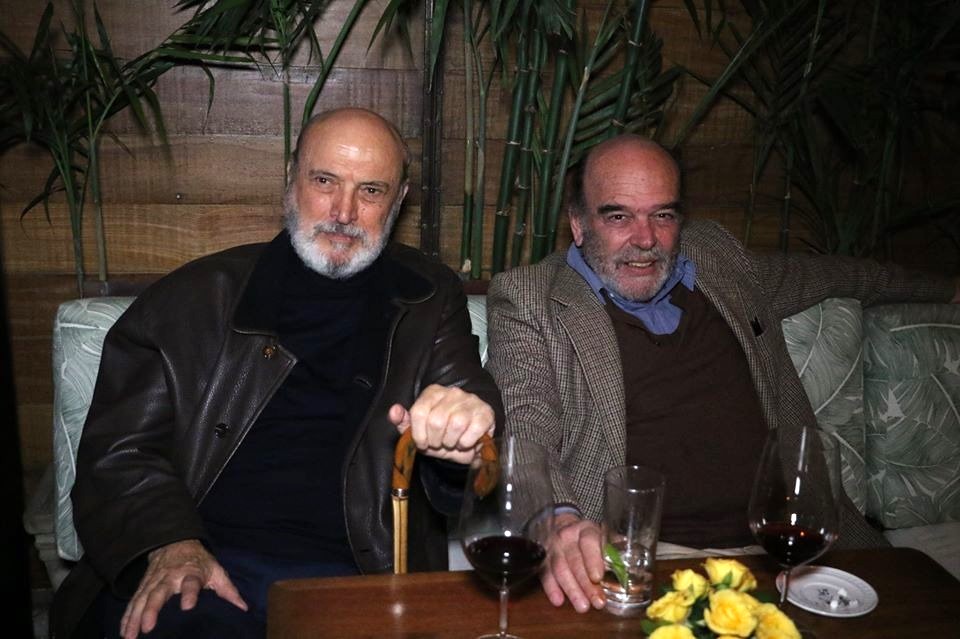

Quiero empezar diciendo que me alegra mucho estar sentado en esta mesa, en compañía del poeta Gastón Agurto, y de Lucho Jochamowitz, reconocido escritor y periodista, a quien venimos a celebrar esta noche. Y, por si no lo saben, me alegra también por una razón personal: Jochamowitz es un viejo compañero de ruta, desde los legendarios años setenta y principios de los ochenta, cuando trabajábamos juntos en la revista Caretas. Ganábamos muy poco, pero estábamos felices de integrar una revista tan prestigiosa. Éramos jóvenes, obviamente, y ya estaba por acabarse la dictadura militar que había clausurado la revista y deportado a su director, Enrique Zileri. Yo, que soy cuatro años mayor que Lucho, estuve cuando la reabrieron. Y después, pasado un tiempo, llegó Lucho y se forjó nuestra amistad. Y, más adelante, me tentó a mí el cambio y acepté la propuesta de otra empresa; no coincidiríamos en nuevas redacciones de diarios y revistas, pero sí en los cafés de Lima y Miraflores, donde compartiríamos amenas tertulias.

¿De qué hablábamos (o hablamos) Lucho y yo, antes y ahora? De todo un poco. Hablamos de la agitada vida periodística, y, necesariamente, de literatura, de política, de lo terrible que está el mundo o de lo maravilloso que a veces lo imaginamos, considerando las penurias de la condición humana, sobre todo cuando esta adquiere una sombra inhumana. Aparte de ello, ambos tenemos un tema favorito, un fetiche: nuestra admiración por Jorge Luis Borges, esto es, nos fascina la buena escritura, la belleza y la sabiduría de la frase, el ritmo y las resonancias secretas. Siempre que conversamos en un café, o donde sea, recordamos la prosa impecable de Borges, sus ironías leídas en algún libro o recogidas por la prensa. Y hasta hoy seguimos hablando de Borges, aunque sea por unos minutos.

(Las anécdotas de Borges se cuentan varias veces. Yo recuerdo una de los años setenta, que me pareció muy divertida. Borges se había sentado en una cafetería de un hotel en Buenos Aires, y de pronto unos chicos de otra mesa lo reconocen y le dicen: “Maestro, nosotros somos colegas suyos y queremos invitarle el café. Borges se sorprende y replica: “¿Ustedes son mis colegas?”, “Sí, maestro,” responden. “Somos poetas”. “Ah, qué bien”, dice Borges. “¿Y qué tipo de poesía escriben?”. “Escribimos canción protesta”. Y Borges comenta: “¡Qué envidia! Yo, cuando me enojo, no se me ocurre nada”).

Pero dejemos a Borges y sigamos… Decía que Lucho Jochamowitz arribó a Caretas bastante joven. La primera vez que lo vi me pareció un muchacho introvertido y malhumorado, como tantos chicos que vivían molestos con el mundo. Cumplía bien con su trabajo, por supuesto; escribía todo lo que le encargaban, notas de la actualidad y aquellas que en la revista se llamaba inactuales. Y tal vez estas últimas, las notas inactuales, avivaron su motivación central: el pasado de los peruanos. Las noticias viejas, en particular aquellas que trataban hechos y personajes que no habían sido lo suficientemente explorados, le permitían a veces entender mejor los aciertos y desaciertos de los peruanos del presente. Rápidamente Lucho, investigador nato y acucioso, se lanzó a buscar fuentes fidedignas; eso lo convirtió en un asiduo visitante del Archivo Riva Agüero y de las librerías de viejo en el centro de Lima, y poco después en un ratón de biblioteca, o más precisamente, de hemeroteca, ámbitos en la que su pasión de lector no se detenía ante las alergias al polvo ni a las polillas que salían volando de tanta página amarillenta. Ahí, para rescatarlas del olvido, él, inspirándose en Ricardo Palma, encontraba el asombro y el divertimento entre las noticias pintorescas y extravagantes. Y, además, encontraba minucias muy significativas y poco conocidas de importantes sucesos históricos.

Luego, tras madurar sus objetivos, asomó su obra. Su interés de entonces se volcó sin ambages a los proyectos de no ficción, en los que recreó nuestra política de fines de siglo, y, en términos generales, de nuestra pasado criminal, a secas. En la obra de Lucho, por la que será recordado y consultado en el futuro, destacan dos sustanciales biografías sobre personajes cuya trayectoria tenebrosa nadie ignora, y que están relacionados entre sí: Ciudadano Fujimori, el expresidente que hace poco fue polémicamente indultado, y Vladimiro, vida y tiempo de un corruptor, personaje que sigue en prisión, y que ojalá se quede allí. La primera obra, según recuerdo, tuvo una recepción entusiasta; la segunda, en cambio, un largo silencio. Supongo que dicho silencio podía explicarse porque en nuestra sociedad existía, y aún existe, mucha gente implicada en oscuros enjuagues.

Ciudadano Fujimori fue el primer libro que escribió. Y, cuando lo terminó, se presentó de pronto en mi oficina y me lo entregó; era un abultado paquete con hojas bond mecanografiadas: “Este es un trabajo serio”, me dijo. “Léelo y me comentas”. Yo no tenía idea de que Lucho estaba trabajando por la libre en ese arduo proyecto. Y, a decir verdad, me tomó de sorpresa, porque descubrí que era el autor de un libro valiente y cuajado. Más tarde, vino el minucioso libro sobre el infame Montesinos, con el que completó la parejita política de la dictadura, el dúo dinámico de las malas artes gubernamentales.

En cuanto al “pasado criminal a secas”, mostró su lado más literario: las crónicas y relatos policiales reunidos en El descuartizador del Hotel Comercio, los rescates de su heterogéneo Archivo Expiatorio, o las viñetas y narraciones de su libro más extraño e imaginativo, Contra dicciones (Editorial Planeta, 2024), libro que ahora se presenta. En este, entre un conjunto de textos misteriosos, sumidos en especulaciones, nos presenta seres irreales o lugares míticos.

“Contradicción” es una palabra que, en primera acepción, niega lo dicho por uno mismo o por alguien (pero que, en el terreno jurídico, se suele volver en contra del negador). La gente cambia a menudo de ideas, o a veces tiene mala memoria. El poeta francés, Charles Baudelaire, era muy tolerante con esta palabra; alguna vez dijo: “Lo único que faltó en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre fue el derecho de contradicción”.

Lucho, en sus Contra dicciones, ofrece relatos escalofriantes que recrean su bestiario particular; por ejemplo, nos deja ver a los insaciables zancudos en el trance de atiborrarse de sangre hasta estallar, o bien, en el relato titulado “Compañeros de Caín”, nos traslada a un desierto, una llanura infinita con oscuros paisajes llenos de escombros calcinantes y polvaredas, que es el infierno que él imagina, y donde figura como guía el más remoto criminal de la historia, Caín, el primer asesino de la Biblia; o Caín, el pecador que fue capaz de matar a su hermano. El lector podrá presumir en esta espeluznante incursión en el infierno una autoflagelación, pues se le mostrará cómo Caín reclama para sí los castigos más terribles, con los que se regodea.

El infierno de Lucho no es el que nos dio a conocer Dante Alighieri en La divina Comedia; no se trata de las incontables celdas instaladas en círculos ordenados para que cada pecador sufra entre sus iguales. Sigue siendo un establecimiento penal, sin duda, pero se parece más bien al Sepa, esa inmensa cárcel en medio de la selva con la que antaño se castigaba a los peruanos. En el Sepa, digamos, también “se perdía toda esperanza”: no había escapatoria posible; los presos estaban rodeados por una jungla infranqueable. El infierno que Lucho describe es el de la más cruel y definitiva desolación: nadie se conoce y todos deambulan sin parar, como yendo hacia ninguna parte, siendo arreados por furibundos demonios.

(¿Cada hombre inventa su condena? Si es así, validen este verso de Borges: “Loada sea la pesadilla que nos revela que podemos crear el infierno”).

Hay más diablos en este libro, pero algunos de ellos podrían clasificar como pobres diablos. Me refiero a la viñeta titulada “Cobranza”. Esta vez nos deja ver una gestión burocrática ordenada por el tribunal del Inframundo, que envía a un emisario, ¡un diablo cobrador!, cuya misión es llevarse consigo al humano condenado por su mala conducta. No hay abogados aquí. Los familiares del condenado quedan paralizados de terror y, al cabo, entre aullidos de pánico, la escena termina. (Leí tres veces esta viñeta, inquieto; considerando que ya nunca voy a misa, espero tener un castigo suave).

Hay mucho que comentar sobre Contra dicciones, así como sobre todos los interesantes libros de Jochamowitz. Y habría que comentar, además, lo mucho que significan, pero yo prefiero finalizar esta intervención con dos evocaciones que nos involucran. Diré un nombre: Doris. Doris Gibson, la fundadora de Caretas, la periodista de los años cincuenta, la flamígera novia del gran pintor Sérvulo Gutiérrez, que sería inmortalizada en magníficos lienzos expresionistas. Señora de carácter, Doris fue un ser tempestuoso –mitad mujer, mitad efigie mitológica–, que, por aquellos años, tuvo un rol estelar en nuestras vidas, la de Lucho y la mía. Muchas veces fuimos a almorzar con Doris. Solo los tres; ella, contándonos sus historias, y nosotros riendo a carcajadas; solo los tres y nadie más, porque éramos “de confianza”; solo los tres, fumando mucho y tomando pisco souer dobles. ¡Qué recuerdos!

Quisiera evocar, por último, un episodio que sería a la vez dramático e hilarante, y que me une a Lucho; digo que me une por sus coordenadas literarias, debido a que yo tuve el atrevimiento de incluir a mi amigo como personaje de un cuento que escribí por entonces, donde le atribuía el rol de fuente de información de una historia que había imaginado. Mi idea era que, si mencionaba a alguien real que ya empezaba a ser conocido entre los lectores, le daría más verosimilitud a mi cuento. Lucho no lo sabía, por cierto, y se sorprendió al leerlo. Era el año 1982 y yo había publicado “El departamento”, cuento de ficción que apareció en la revista Hueso Húmero; trataba de un muchacho que tuvo la mala suerte de alquilar un departamento de la avenida Tacna, en el centro de Lima, en el cual había vivido un individuo sospechoso de terrorismo, barbarie extrema que ya sacudía al Perú de forma sanguinaria. ¿Y qué pasó? Varios lectores lo tomaron al pie de la letra, como si fuera un cuento de no ficción, y acosaron a Lucho; le preguntaban asiduamente sobre el tema. Él, por supuesto, respondía que solo era “ficción”, que todo era imaginación de ese tal Ampuero. Pero en una de esas Lucho se cansó y, para sacarse de encima a los curiosos, comenzó a decir: “Sí, yo le conté la historia, pero no tengo más que decir”. Y ahí, en efecto, me preocupé yo. No se lo dije, pero temí que un policía de la Dircote también pudiera creerse el cuento y lo llamaría para interrogarlo. Eso no ocurrió, ya que el Perú no era lo que se dice un país proclive a la literatura, y menos a las revistas literarias; de modo que las aguas se calmaron.

A propósito, hace unas semanas, en que visité a Lucho en su casa, justamente en compañía de Gastón, él se acordó de ese cuento y sus secuelas, y, abriendo desmesuradamente los ojos, exclamó: “¡Qué confusión la que se armó!”.

Dijo eso, quizá, porque ambos sabemos bien que las palabras son artefactos peligrosos. Sin embargo, igual nos reímos un rato. A fin de cuentas, la alegría purifica el pensamiento e incluso nos resguarda de caer en la solemnidad.

Muchas gracias.